圈內人都知道,合規有兩種,一種是給監管看的,一種是真正能打的。前者叫“合規劇場”(Compliance Theater),后者才是真刀真槍的風險管理。可悲的是,絕大多數機構,尤其是那些在風口上狂奔的金融科技公司,都在不自覺地上演著前一種戲碼。

“合規劇場”的本質是什么?是為了應付檢查、拿到牌照、安撫投資人而精心搭建的舞臺。在這個舞臺上,流程的正確性壓倒一切,報告的精美度遠比風險的識別率重要。演員們(合規官)念著早已寫好的臺詞(合規手冊),操作著華麗的道具(昂貴的系統),向臺下的觀眾(監管機構)展示著一派歌舞升平的景象。只要戲演得好,牌照到手,融資到位,皆大歡喜。

而這場大戲里,最華麗、最昂貴、也最具有欺騙性的道具,就是那些看起來在24/7全天候運行,實際上早已靈魂出竅、形同虛設的“僵尸系統”。尤其是KYT(Know Your Transaction,了解你的交易)系統,這個本應是反洗錢(AML)前線最敏銳的偵察兵,卻往往最先“陣亡”,變成一具只會消耗預算、提供虛假安全感的僵尸。它靜靜地躺在服務器里,綠燈閃爍,報表生成,一切正常——直到一顆真正的炸彈在它眼皮底下引爆。

這就是最大的合規陷阱。你以為你購買了最頂級的裝備,構建了堅不可摧的防線,但實際上,你只是在用金錢和資源喂養一具僵尸。它不會保護你,只會在災難來臨時,讓你死得不明不白。

那么,問題來了:為什么我們投入巨資、耗費人力采購的KYT工具,有時候會淪為一具具行尸走肉?這背后,究竟是技術選型的致命失誤,還是流程管理的徹底崩壞?亦或是,兩者兼而有之的必然結果?

今天,我們就把視角對準金融科技和支付行業這個“合規劇場”最火爆的舞臺,特別是監管環境復雜多變、業務增長如脫韁野馬的東南亞市場。在這里,一出出真實的戲碼正在上演,而我們要做的,就是掀開幕布,看看后臺的真相。

一具“僵尸系統”的誕生,并非一蹴而就。它不是因為某個驚天動地的漏洞或一次災難性的宕機而突然死亡,而是像溫水煮青蛙一樣,在日復一日的“正常運行”中,逐漸喪失感知、分析和反應的能力,最終只剩下維持生命體征的空殼。這個過程,我們可以從技術和流程兩個維度進行解剖,看看一個原本功能完備的KYT系統,是如何一步步走向“死亡”的。

技術是KYT系統的大腦。當大腦的神經元連接斷裂,信息輸入受阻,分析模型僵化時,系統就進入了“腦死亡”狀態。它依然在處理數據,但已經失去了理解和判斷的能力。

單一工具的認知盲區:用一只眼睛看世界

過度依賴單一KYT工具,是導致系統失效的首要、也是最常見的原因。這在圈內幾乎是常識,但在“合規劇場”的劇本里,為了追求所謂的“權威性”和“簡化管理”,這一點往往被選擇性地忽視了。

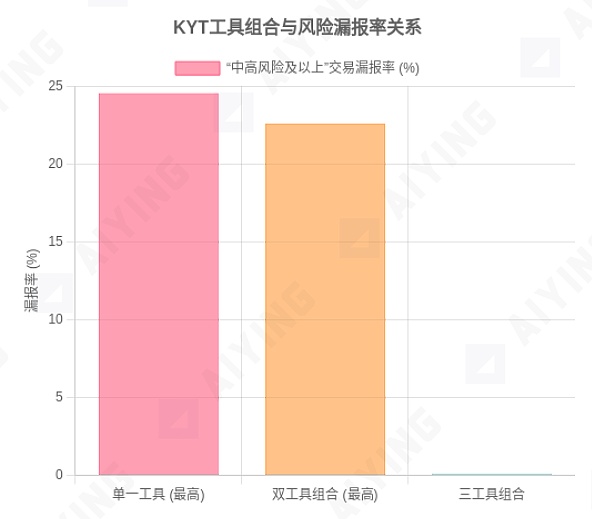

為什么說單一工具是致命的?因為沒有一個工具能覆蓋所有風險。這就像讓一個哨兵同時監視四面八方的敵人,他總會有視野盲區。最近,新加坡持牌數字資產服務商 MetaComp 發布的一份研究報告,用測試數據揭示了這個殘酷的現實。該研究通過對超過7000筆真實交易進行分析,發現僅依賴一到兩個KYT工具進行篩查,可能導致高達25%的高風險交易被錯誤地放行。這意味著,四分之一的風險被直接無視了。這已經不是盲區,而是黑洞。

圖1:不同KYT工具組合下的“漏報率”(False Clean Rate)對比

數據來源:MetaComp Research - Comparative Analysis of On-Chain KYT for AML&CFT, July 2025。圖表顯示,當風險閾值設為“中高風險”時,單一工具的漏報率最高可達24.55%,雙工具組合最高可達22.60%,而三工具組合則驟降至0.10%。

這種巨大的風險敞口源于KYT工具生態系統的內在缺陷。每個工具都建立在自己專有的數據集和情報收集策略之上,導致它們在以下幾個方面存在天然的差異和盲點:

數據源的差異性

:一些工具可能與美國執法部門關系密切,對涉及北美地區的風險地址有更強的覆蓋;另一些則可能深耕亞洲市場,對本地化的詐騙網絡有更及時的情報。沒有一個工具能同時成為全球所有地區的情報之王。

風險類型的側重不同

:有的工具擅長追蹤與OFAC制裁名單相關的地址,有的則在識別混幣服務(Mixers)或暗網(Darknet)市場上技術更勝一籌。如果你選擇的工具不擅長識別你的業務面臨的主要風險類型,那么它基本上就是個擺設。

更新延遲與情報滯后

:黑產地址的生命周期可能很短。一個工具今天標記的風險地址,另一個工具可能要過幾天甚至幾周才能同步。這種情報上的時間差,足以讓洗錢者完成數輪操作。

因此,當一個機構將全部希望寄托于單一KYT工具時,它實際上是在賭博——賭自己遇到的所有風險,都恰好在這個工具的“認知范圍”內。

數據孤島造成的“營養不良”:無源之水,何以奔流?

如果說單一工具是視野狹隘,那么數據孤島則是徹底的“營養不良”。KYT系統從來不是一個孤立的系統,它的有效性建立在對交易對手和交易行為的綜合理解之上。它需要持續不斷地從KYC(了解你的客戶)系統、客戶風險評級系統、業務系統等多個源頭獲取“數據養分”。當這些數據通道被堵塞,或者數據本身質量低下時,KYT就成了無源之水,失去了判斷的基準。

在許多快速發展的支付公司中,這種場景屢見不鮮:

KYC團隊負責客戶準入,他們的數據存放在A系統中;風控團隊負責交易監控,他們的數據在B系統中;合規團隊負責AML報告,他們使用的是C系統。三個系統分屬不同部門,由不同的供應商提供,彼此之間幾乎沒有實時的數據交互。結果就是,KYT系統在分析一筆實時交易時,它所依據的客戶風險評級可能還是三個月前KYC團隊錄入的靜態信息。這個客戶可能在這三個月里已經表現出多種高風險行為,但這些信息被困在了風控團隊的B系統里,KYT系統對此一無所知。

這種“營養不良”的直接后果,就是KYT系統無法建立起準確的客戶行為基線(Behavioral Baseline)。一個有效的KYT系統,其核心能力之一是識別“異常”——即偏離客戶正常行為模式的交易。但如果系統連一個客戶的“正常”是什么都不知道,又何談識別“異常”?最終,它只能退化到依賴最原始、最粗暴的靜態規則,產出大量毫無價值的“垃圾警報”,離“僵尸”又近了一步。

靜態規則的“刻舟求劍”:用舊地圖找新大陸

犯罪分子的手法日新月異,從傳統的“化整為零”(Smurfing)到利用DeFi協議進行跨鏈洗錢,再到通過NFT市場進行虛假交易,其復雜性和隱蔽性呈指數級增長。然而,許多“僵尸KYT系統”的規則庫,卻還停留在幾年前的水平,宛如拿著一張舊航海圖去尋找新大陸,注定一無所獲。

靜態規則,例如“單筆交易超過1萬美元則報警”,在今天的黑產從業者看來,簡直不值一提。他們可以輕易地通過自動化腳本,將一筆大額資金拆分成成百上千筆小額交易,完美繞過這種簡單的閾值。真正的威脅,隱藏在復雜的行為模式中:

一個新注冊賬戶,在短時間內與大量無關聯的對手方發生小額高頻交易。

資金快速流入后,不經任何停留,立即通過多個地址分散轉出,形成典型的“剝皮鏈”(Peel Chain)。

交易路徑涉及高風險的混幣服務、未經注冊的交易所或受制裁地區的地址。

這些復雜的模式,是靜態規則無法有效描述和捕捉的。它們需要的是能夠理解交易網絡、分析資金鏈路、并從海量數據中學習風險特征的機器學習模型。一個健康的KYT系統,其規則和模型應該是動態的、自我進化的。而“僵尸系統”恰恰喪失了這種能力,它的規則庫一旦設定,便鮮有更新,最終在與黑產的軍備競賽中被遠遠甩在身后,徹底“腦死亡”。

如果說技術缺陷導致了系統“腦死亡”,那么流程管理的崩壞則直接導致了“心跳停止”。一個系統即使技術上再先進,如果沒有正確的流程來驅動和響應,它也只是一堆昂貴的代碼。在“合規劇場”中,流程上的失敗往往比技術上的失敗更為隱蔽,也更具殺傷力。

“上線即勝利”的幻覺:把婚禮當成愛情的終點

許多公司,尤其是初創公司,在合規建設上抱著一種“項目制”思維。他們認為,KYT系統的采購和上線是一個有明確起點和終點的項目。一旦系統成功上線,通過了監管驗收,這個項目就宣告勝利結束。這是“合規劇場”最典型的幻覺——把婚禮當成了愛情的終點,以為從此就可以高枕無憂。

然而,一個KYT系統的生命周期,上線僅僅是第一天。它不是一個可以“一勞永逸”的工具,而是一個需要持續照料和優化的“生命體”。這包括:

持續的參數校準

:市場在變,客戶行為在變,洗錢手法在變。KYT系統的監控閾值和風險參數必須隨之調整。一年前還算合理的1萬美元報警閾值,在業務量增長十倍后可能已經毫無意義。

定期的規則優化

:隨著新風險的出現,需要不斷開發和部署新的監控規則。同時,也要定期評估舊規則的有效性,淘汰那些只產生誤報的“垃圾規則”。

必要的模型再訓練

:對于使用機器學習模型的系統,必須定期用最新的數據對模型進行再訓練,以保證其對新風險模式的識別能力,防止模型衰退(Model Decay)。

當一個組織陷入“上線即勝利”的幻覺時,這些至關重要的后續維護工作就會被忽視。沒有人負責,沒有預算支持,KYT系統就像一輛被遺棄在車庫里的跑車,引擎再好,也只會慢慢銹蝕,最終變成一堆廢鐵。

一個配置不當、缺乏維護的“僵尸系統”,最直接、最災難性的后果,就是產生海量的誤報警報(False Positives)。據行業觀察,在許多金融機構,KYT系統產生的警報中,95%甚至99%以上最終都被核實為誤報。這不僅僅是效率低下的問題,它會引發一種更深層次的危機——“警報疲勞”(Alert Fatigue)。

我們可以想象一個合規官的日常:

每天早上,他打開案件管理系統,看到上百個待處理的警報。他點開第一個,經過半小時的調查,發現是客戶正常的商業行為,關閉。第二個,同樣如此。第三個,還是如此……日復一日,他淹沒在無窮無盡的誤報海洋中。起初的警惕和認真,逐漸被麻木和敷衍所取代。他開始尋找快速關閉警報的“捷徑”,對系統的信任度降到冰點。最終,當一個真正的高風險警報夾雜在其中出現時,他可能只是草草看一眼,習慣性地將其標記為“誤報”,然后關閉。

“警報疲勞”是壓垮合規防線的最后一根稻草。它從心理上摧毀了合規團隊的戰斗力,讓他們從風險的“獵手”變成了警報的“清理工”。整個合規部門的精力,都被消耗在與一個“僵尸系統”的無效搏斗中,而真正的犯罪分子,則在警報的喧囂掩護下,大搖大擺地穿過防線。

至此,一個KYT系統在流程上徹底“心跳停止”。它仍在產生警報,但這些“心跳”已經失去了意義,無人響應,也無人相信。它徹底變成了一具僵尸。

之前身邊有個朋友企業為了拿到牌照、討好投資人,管理層上演了一出經典的“合規劇場”:高調宣布采購了行業頂尖的KYT工具,并以此作為“致力于最高合規標準”的宣傳資本。但為了省錢,只買了一家供應商的服務。管理層的邏輯是:“我們用了最好的,出事也別怪我。”他們選擇性地忘記了,任何單一工具都有視野盲區。

另外合規團隊人手不夠,技術不懂,只能用供應商給的最基礎的靜態規則模板。監控大額交易、過濾幾個公開的黑名單地址,就算完成任務。

最最關鍵在于業務一上量,系統警報雪片般飛來。初級分析師們很快發現,95%以上都是誤報。為了完成KPI,他們的工作從“調查風險”變成了“關閉警報”。久而久之,沒人再把警報當回事。

專業的洗錢團伙很快就嗅到了腐肉的氣味。他們用最樸素但有效的方法,把這個“僵尸系統”變成了自己的提款機:通過“化整為零”的“藍精靈”戰術,將來自非法網賭的資金拆分成上千筆低于監控閾值的小額交易,偽裝成電商回款。最后拉響警報的不是他們團隊成員,而是他們合作銀行。當監管機構的調查函送到CEO辦公桌上時,還在一臉懵逼,后續據說是被吊銷牌照了。

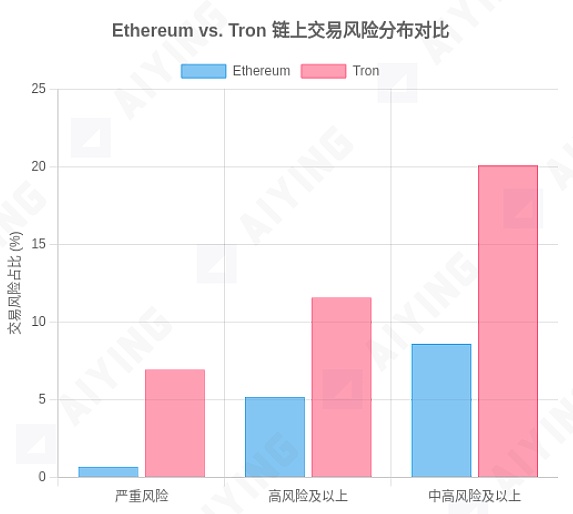

圖2:不同區塊鏈網絡風險水平對比

數據來源:MetaComp Research - Comparative Analysis of On-Chain KYT for AML&CFT, July 2025。圖表顯示,在抽樣數據中,Tron鏈上交易被評為“嚴重”、“高”或“中高”風險的比例均顯著高于Ethereum鏈。

身邊的故事是一面鏡子,映照出無數正在上演“合規劇場”的金融科技公司的影子。他們可能還沒有倒下,只是因為運氣好,還沒有被專業的犯罪團伙盯上。但這終究是時間問題。

在揭示了“僵尸系統”的病理,并目睹了“合規劇場”的悲劇后,我們不能僅僅停留在批判和哀嘆。作為一線的從業者,我們更關心的是:如何破局?如何將一具行將就木的“僵尸”重新喚醒,讓它變成一個真正能打、能防的“前線哨兵”?

答案不在于購買更昂貴、更“權威”的單一工具,而在于一場從理念到戰術的徹底變革。這套方法論,在圈內真正的實干派那里早已是心照不宣的秘籍。而MetaComp的研究,則首次系統性地將其量化和公開,為我們提供了一份清晰可執行的作戰手冊。

首先,必須從思想根源上,徹底拋棄“買個工具就完事”的劇場思維。真正的合規,不是一場獨角戲,而是一場需要構建縱深防御體系的陣地戰。你不能指望一個哨兵擋住千軍萬馬,你需要的是一個由哨兵、巡邏隊、雷達站、情報中心共同組成的立體防御網絡。

這個防御體系的戰術核心,就是“多工具組合拳”。單一工具的盲點是必然的,但多個工具的盲點是互補的。通過交叉驗證,我們可以最大限度地壓縮風險的藏身空間。

那么,問題來了,到底需要多少個工具?兩個?四個?還是越多越好?

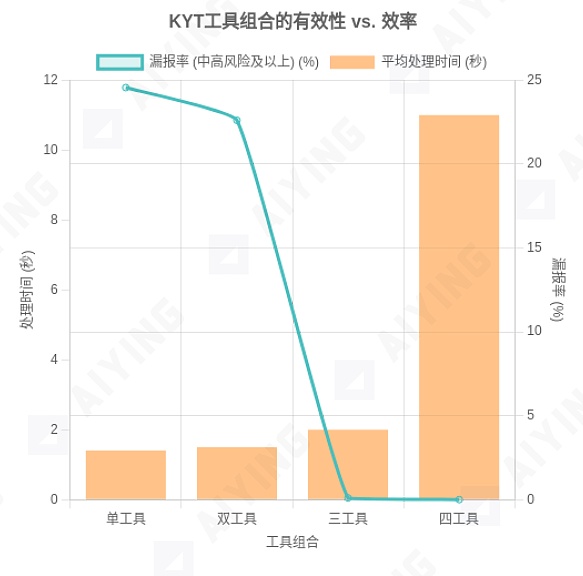

MetaComp的研究給出了一個極為關鍵的答案:三工具組合,是在有效性、成本和效率之間取得最佳平衡點的黃金法則。

我們可以這樣通俗地理解這個“三件套”:

第一個工具是你的“前線哨兵”

:它可能覆蓋面最廣,能發現大部分常規風險。

第二個工具是你的“特種巡邏隊”

:它可能在某個特定領域(如DeFi風險、特定區域情報)有獨到的偵察能力,能發現“哨兵”看不到的隱蔽威脅。

第三個工具是你的“后方情報分析員”

:它可能擁有最強大的數據關聯分析能力,能將前兩者發現的零散線索串聯起來,勾勒出完整的風險畫像。

當這三者協同作戰時,其威力遠非簡單相加。數據顯示,從雙工具升級到三工具,合規有效性會發生質的飛躍。MetaComp的報告指出,一個精心設計的三工具篩查模型,能將高風險交易的“漏報率”(False Clean Rate)降低到0.10%以下。這意味著99.9%的已知高風險交易都將被捕獲。這,才是我們所說的“能打的合規”。

相比之下,從三工具升級到四工具,雖然能進一步降低漏報率,但其邊際效益已經非常微小,而帶來的成本和時間延遲卻是顯著的。研究顯示,四工具的篩查時間可能長達11秒,而三工具則能控制在2秒左右。在需要實時決策的支付場景中,這9秒的差距,可能就是用戶體驗的生死線。

圖3:KYT工具組合的有效性與效率權衡

數據來源:MetaComp Research - Comparative Analysis of On-Chain KYT for AML&CFT, July 2025。圖表直觀展示了增加工具數量對降低“漏報率”(有效性)和增加“處理時間”(效率)的影響,清晰地表明三工具組合是性價比最高的選擇。

選擇了正確的“三件套”組合,只是完成了裝備升級。更關鍵的是,如何指揮這支多兵種部隊協同作戰。你不能讓三個工具各說各話,你需要建立一個統一的指揮中心——也就是你自己的、獨立于任何單一工具的“規則引擎”。

第一步:風險分類標準化——說同一種語言

你不能被工具牽著鼻子走。不同的工具可能會用“Coin Mixer”、“Protocol Privacy”、“Shield”等不同標簽來描述同一個風險。如果你的合規官需要記住每個工具的“方言”,那簡直是一場災難。正確的做法是,建立一套內部統一的、清晰的風險分類標準,然后將所有接入工具的風險標簽,都映射到你自己的這套標準體系中。

例如,你可以建立如下的標準化分類:

通過這種方式,無論接入哪個新工具,你都能迅速將其“翻譯”成內部統一的語言,從而實現跨平臺的橫向比較和統一決策。

第二步:統一風險參數與閾值——劃定清晰的紅線

有了統一的語言,下一步就是制定統一的“交戰規則”。你需要基于自身的風險偏好(Risk Appetite)和監管要求,設定清晰的、可量化的風險閾值。這是將主觀的“風險偏好”轉化為客觀的、可由機器執行的指令的關鍵一步。

這套規則不應只是簡單的金額閾值,而應是更復雜的、多維度的參數組合,例如:

嚴重性級別定義

:明確哪些風險類別屬于“嚴重”(如制裁、恐怖融資),哪些屬于“高風險”(如盜竊、暗網),哪些屬于“可接受”(如交易所、DeFi)。

交易層面污染度閾值(Transaction-Level Taint %)

:定義一筆交易中間接來自于高風險源的資金比例達到多少時,需要觸發警報。這個閾值需要通過大量數據分析來科學設定,而非拍腦袋決定。

錢包層面累積風險度閾值(Cumulative Taint %)

:定義一個錢包在其整個交易歷史中,與高風險地址的資金往來比例達到多少時,需要被標記為高風險錢包。這能有效識別那些長期從事灰色交易的“老油條”地址。

這些閾值就是你為合規系統劃定的“紅線”。一旦觸及,系統就必須按照預設的劇本進行響應。這使得整個合規決策過程變得透明、一致且可辯護(Defensible)。

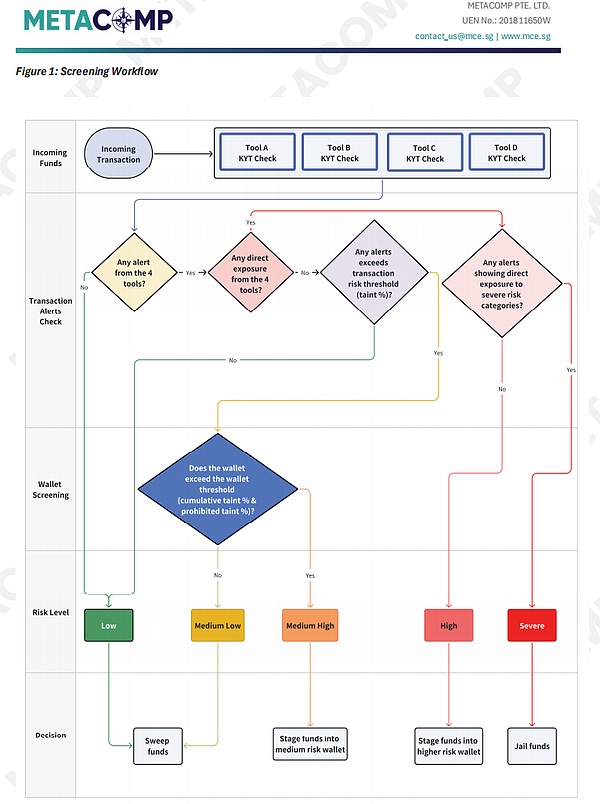

第三步:設計多層篩查工作流——從點到面的立體打擊

最后,你需要將標準化的分類和統一的參數,整合到一個自動化的多層篩查工作流中。這個流程應該像一個精密的漏斗,層層過濾,逐步聚焦,實現對風險的精準打擊,同時避免對大量低風險交易的過度干擾。

一個有效的工作流應該至少包含以下幾個步驟:

初步篩查(Initial Screening)

:所有交易哈希和對手方地址,首先通過“三件套”工具進行并行掃描。任何一個工具發出警報,交易即進入下一環節。

直接暴露評估(Direct Exposure Assessment)

:系統判斷警報是否為“直接暴露”,即交易對手方地址本身就是一個被標記的“嚴重”或“高風險”地址。如果是,這屬于最高優先級的警報,應立即觸發凍結或人工審核流程。

交易級暴露分析(Transaction-Level Exposure Analysis)

:如果沒有直接暴露,系統則開始進行“資金溯源”,分析這筆交易的資金中,有多少比例(Taint %)可以間接追溯到風險源。如果這個比例超過了預設的“交易級閾值”,則進入下一步。

錢包級暴露分析(Wallet-Level Exposure Analysis)

:對于交易級風險超標的案例,系統會進一步對交易對手方的錢包進行“全面體檢”,分析其歷史交易的整體風險狀況(Cumulative Taint %)。如果錢包的“健康度”也低于預設的“錢包級閾值”,則最終確認該交易為高風險。

最終決策(Decision Outcome)

:基于最終的風險評級(嚴重、高、中高、中低、低),系統自動或提示人工執行相應操作:放行、攔截、退回或上報。

這個流程的精妙之處在于,它將風險識別從一個簡單的“是/否”判斷,變成了一個從點(單筆交易)到線(資金鏈路)再到面(錢包畫像)的立體評估過程。它能有效地區分出“直接命中”的重度風險和“間接污染”的潛在風險,從而實現資源的優化配置——對最高風險的交易進行最快響應,對中等風險的交易進行深入分析,而對絕大多數低風險交易則快速放行,完美解決了“警報疲勞”和“用戶體驗”之間的矛盾。

我們花了很長的篇幅,解剖了“僵尸系統”的病理,復盤了“合規劇場”的悲劇,也探討了喚醒系統的“作戰手冊”。現在,是時候回到原點了。

“合規劇場”最大的危害,并非是它消耗了多少預算和人力,而是它所帶來的那種致命的、虛假的“安全感”。它讓決策者誤以為風險已被掌控,讓執行者在日復一日的無效勞動中變得麻木。一個沉默的“僵尸系統”,遠比一個根本不存在的系統更加危險,因為它會讓你在毫無防備中,走向危險。

在今天這個黑產技術與金融創新同步迭代的時代,依賴單一工具進行KYT監控,無異于在槍林彈雨的戰場上裸奔。犯罪分子擁有了前所未有的武器庫——自動化腳本、跨鏈橋、隱私幣、DeFi混幣協議,而你的防御體系如果還停留在幾年前的水平,那么被攻破只是時間問題。

真正的合規,從來不是一場為了取悅觀眾、應付檢查的表演。它是一場硬仗,一場需要精良裝備(多層工具組合)、嚴密戰術(統一風險方法論)和優秀士兵(專業合規團隊)的持久戰。它不需要華麗的舞臺和虛偽的掌聲,它需要的是對風險的敬畏,對數據的誠實,以及對流程的持續打磨。

因此,我向所有身處這個行業的從業者,特別是那些手握資源和決策權的人呼吁:請放棄對“銀彈”(silver bullet)式解決方案的幻想。世界上不存在一個可以一勞永逸解決所有問題的神奇工具。合規體系的建設沒有終點,它是一個動態的、需要不斷根據數據反饋進行迭代和完善的生命周期過程。你今天建立的防御體系,明天就可能出現新的漏洞,唯一的應對之道,就是保持警惕,持續學習,不斷進化。

是時候拆掉“合規劇場”那虛假的舞臺了。讓我們帶著真正能打的“哨兵系統”,回到那個充滿挑戰但也充滿機遇的、真刀真槍的風險戰場。因為只有在那里,我們才能真正守護住我們想要創造的價值。

<strike id="ykeqq"></strike>

<fieldset id="ykeqq"></fieldset>