作者:FinTax Carlton

新加坡作為全球重要的國際金融中心,長期以來以開放的市場環境、健全的法律體系和高效的監管架構吸引著全球資本與創新力量。近年,隨著數字資產和區塊鏈技術的快速發展,這座城市國家也逐漸成為亞太地區加密資產的重要樞紐。這里不僅匯聚了大量初創公司和國際交易平臺,也吸引了機構投資者、技術開發者和政策制定者在此探索數字金融的未來。在多元化市場需求與積極政策支持的推動下,新加坡的加密生態正逐步走向成熟。

根據Independent Reserve Cryptocurrency Index (IRCI) Singapore 2025報告,新加坡的加密貨幣認知度已達歷史新高,94%的受訪者了解至少一種加密資產,29%曾擁有加密資產,其中68%的加密投資者持有比特幣,46%曾經或正在持有穩定幣,穩定幣的實際支付和跨境轉賬等使用比例已達53%。此外,57%的加密資產持有者相信加密行業將在未來實現主流化,58%的公眾呼吁進一步明確政府監管……這些數據共同描繪出一個認知廣泛、應用多元且對監管有明確預期的市場。

在此背景下,理解新加坡的加密貨幣稅制與監管體系不僅是法律合規層面的需要,更是洞察市場發展潛力和風險格局的關鍵。本研究將圍繞基礎稅制和監管框架兩條主線,呈現新加坡加密生態中制度與市場的互動,為投資者清晰描繪新加坡加密行業現狀,以期為商業決策提供可靠依據。

很多時候,加密貨幣往往伴隨著風險等詞一同出現。與多數司法轄區不同,如美國各州之間對于加密貨幣有獨特監管規定,新加坡的加密貨幣監管體系以其清晰性與平衡性著稱。雖然對于許多Web3公司來說,在新加坡獲得相關資質與牌照并非易事,但正因為此,新加坡本土Web3企業的風險得到明顯控制。

在新加坡,加密資產的稅務與金融監管分別由新加坡稅務局 (Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS)與新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore, MAS)展開。

加密貨幣的稅務征管主要由IRAS負責。作為國家稅務主管機關,IRAS制定并落實涉及加密資產的所得稅與商品與服務稅(GST)等政策,涵蓋企業與個人在持有、交易、支付、發行等各類活動中的納稅義務。IRAS已發布多份專門的e-Tax Guide(電子稅務指南),分別針對數字代幣的所得稅處理和數字支付代幣的GST處理,明確不同類型代幣(支付型、效用型、證券型)的稅務分類、應稅事件及計稅原則。同時,IRAS還牽頭推進加密資產報告框架(CARF)在本國的實施,在跨境稅務信息交換中發揮核心作用。

MAS主要實行對加密貨幣的金融監管權,其不僅承擔著中央銀行的功能,也作為金融業和支付服務的綜合監管機構,對加密資產相關業務的許可、合規與風險控制具有重要影響。如MAS對數字支付代幣服務商(DPTSP)的牌照要求以及對穩定幣的監管框架,都會間接影響相關業務的稅務處理方式和合規路徑。

新加坡稅制以結構簡潔、稅基集中而著稱,其最突出的特征是在全球范圍內不征收資本利得稅,并已取消遺產稅和贈與稅。 這意味著,在新加坡,資產價值的升值本身通常不構成獨立的納稅事件,是否征稅取決于交易的性質和頻率。加之新加坡所得稅率相對較低,其稅收制度在保持財政收入穩定的同時,亦對資本流動和創新活動保持了較高的包容度。

在這一制度框架下,新加坡對加密資產的課稅范圍相對集中,核心為所得稅和商品與服務稅兩大稅種。前者側重于對經常性或具備商業性質的加密交易所得進行征稅,后者則規范數字支付代幣在商品和服務交易中的間接稅處理。其他稅種如預提稅、雇傭所得稅等,僅在特定交易結構或支付場景下觸發。

新加坡的所得稅制度采用屬地來源原則,即僅對源自新加坡的收入以及從海外匯入新加坡的收入征稅。個人所得稅實行累進稅率制,居民稅率從0%至22%(2024課稅年度起最高至24%),而非居民通常按固定15%或居民稅率孰高征稅。公司所得稅統一稅率為17%,并提供初創企業稅務豁免及特定行業減免等優惠。

2020年4月17日,IRAS發布Income Tax Treatment of Digital Tokens,旨在提供有關涉及數字代幣的交易的所得稅處理指導。

該指南將數字代幣分為三類:支付型代幣、功能型代幣與證券型代幣。

指南涉及以下五類交易:

i. 收到數字代幣作為商品和服務的支付;

ii. 收到作為就業報酬的數字代幣;

iii. 使用數字代幣作為商品和服務的支付;

iv. 買賣數字代幣;或

v. 通過首次代幣發行(ICO)發行數字代幣。

1. 支付型代幣的稅務處理?

與加密貨幣同義,除支付以外無其他功能。

盡管支付型代幣是一種付款方式,但由于不是由政府發行,不具備法定貨幣資格。出于納稅目的,IRAS將支付型代幣視為無形財產,其通常代表一組權利和義務。使用支付型代幣進行的商品或服務的交易會被視為易貨貿易,應當在交易時確定轉移的商品或服務的價值。

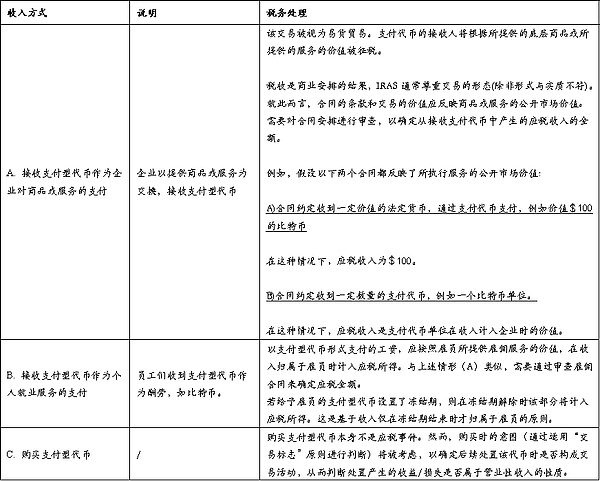

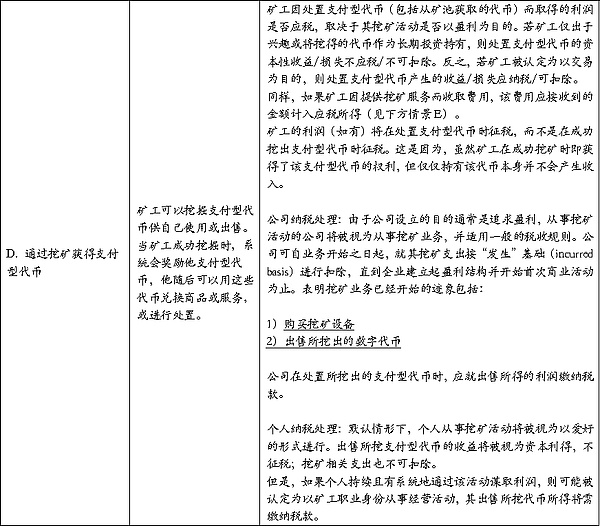

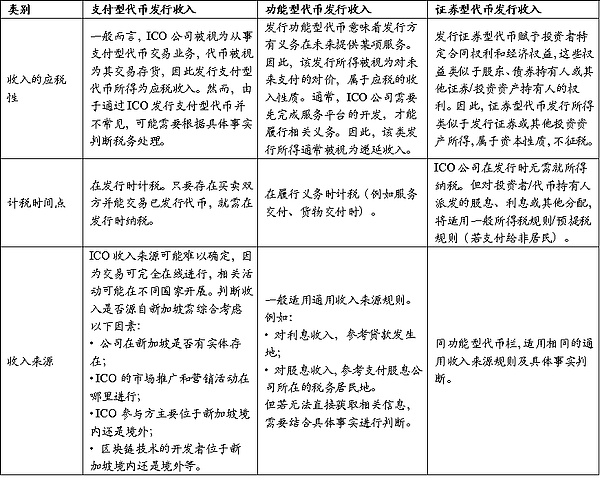

表1:支付型代幣在所得稅下的分類與稅務處理

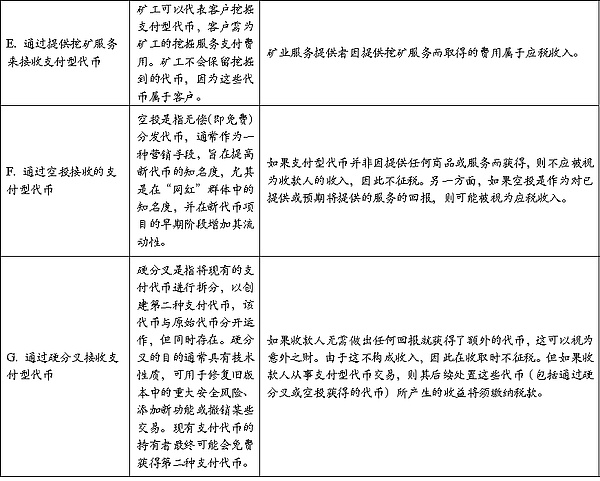

表2:不同處置方式下的稅務處理

2. 功能型代幣的稅務處理?

功能型代幣賦予代幣持有人明確或隱含的權利,以使用或受益于特定商品或服務,代幣可用于交換這些商品或服務。

其形式多樣,如:類似代金券(賦予持有人未來從ICO公司獲取服務的權利),或密鑰(賦予持有人訪問ICO公司平臺的權利)。當某人(以下簡稱“用戶”)獲得功能型代幣以在未來兌換商品或服務時,用戶為購買該功能型代幣而產生的支出將被視為預付款。根據稅收扣除規則,在代幣被用于兌換商品或服務時,可按已發生的支出金額享受扣除。

有關ICO期間發行功能型代幣的稅務處理,將在第四部分ICO的稅務處理中說明。

3. 證券型代幣的稅務處理?

證券型代幣賦予代幣持有人對某一基礎資產的部分所有權或權利,且通常帶有明確或隱含的控制權或經濟權益。目前已發行的證券型代幣更常見的類型是按債務或股權形式入賬。然而由于證券型代幣本質上是傳統證券的代幣化形式,其也可能采取其他證券或投資資產/工具的形式,例如集合投資計劃(Collective Investment Scheme)中的單位。證券型代幣的性質取決于與其相關的權利和義務,這將進一步決定持有人從中獲得的收益性質,這些收益可能是利息、股息或其他分配,并需由持有人相應納稅。

當持有人處置證券型代幣時,其處置收益/損失的稅務處理取決于該證券型代幣對于持有人來說是資本性資產還是收益性資產。據此,收益/損失將被分別視為資本性質或營業性質收入進行處理。

證券型代幣則與新加坡其他的證券一樣適用較為寬松的政策,不會對屬于資本資產的證券型代幣征稅。根據證券型代幣發行人的不同,而對股息等屬于收益資產類別的收益進行征稅。

4. ICO的稅務處理?

ICO即首次代幣發行,涉及發行一種新代幣,該代幣通常以交換其他支付型代幣的形式發行,或在某些情況下以法定貨幣發行。ICO常被代幣發行方用于籌集資金,或為獲取現有或未來特定商品或服務的訪問權限提供手段。

ICO融資所得在代幣發行方手中的應稅性,取決于向投資者發行的代幣所附帶的權利和功能:

發行支付型代幣所得的款項,是否應納稅取決于具體事實和情境;

發行功能型代幣所得的款項通常會被視為遞延收入;

發行證券型代幣所得的款項類似于發行證券或其他投資資產/工具所得的款項,其性質為資本性收入,因此不征稅。

對于支付利息、股息或其他分配的證券型代幣,這類支付在發行方的可扣除性,應按照《所得稅法》第14條和第15條的規定執行。

詳見表3。

此外可能面對以下特殊情形:

ICO失敗:如果公司通過ICO發行功能型代幣并將募集資金用于開發平臺或服務,但最終未能交付,稅務處理將取決于資金的去向:若募集資金退還給投資者,公司無需就退還金額繳稅;若資金未退還,則需根據該ICO的性質判斷是資本性交易還是收益性交易,稅務機關會綜合考慮公司的主營業務、發行代幣的原因及合同義務等因素。

前期費用:公司在正式運營前進行ICO所產生的合理業務費用,可按現行前期費用扣除規則申報。依據《所得稅法》第14U條,符合條件的費用可在開業前的基準期間扣除,未利用的虧損額還可結轉至未來年度或通過集團減免(Group Relief)使用。這一規定有助于減輕企業在初創階段的稅務負擔。

創始人代幣:ICO公司可以預留部分代幣授予創始開發者,以表彰其在代幣設計與實施中的貢獻。這類“創始人代幣”若作為服務報酬發放,屬于應稅收入,并在創始人實際取得支配權時征稅;若設有鎖定期或限制期,則在期滿時按當時價值計稅;若并非因提供服務而獲得,則不作為應稅收入處理。

提示:新加坡稅務局(IRAS)明確要求納稅人妥善保存與數字代幣相關的完整交易記錄,并在必要時提供。這些記錄應包括交易日期、收到或售出的代幣數量、交易時的代幣價值及匯率、交易目的、客戶或供應商信息(適用于買賣交易)、ICO詳情及業務費用的收據或發票等。這些資料不僅是稅務申報的基礎,也是應對稅務審查、確保合規的重要憑證。

表3:不同類型代幣ICO的應稅情況

商品與服務稅(Goods and Services Tax, GST)是新加坡自1994年起實施的主要間接稅形式,廣義上屬于消費稅(Consumption Tax)的范疇,因為它是對最終消費征收的稅,而本質上仍是一種增值稅(VAT),按統一稅率對大多數商品與服務的供應以及進口貨物征收。截至2024年,標準GST稅率為9%。GST由企業代收代繳,適用于境內交易和跨境數字服務,部分金融服務、出口以及特定國際服務可享免稅或零稅率待遇。

2022年8月3日,IRAS發布新版GST: Digital Payment Tokens(初編于2019年11月19日),規定了數字代幣以及加密貨幣(以下簡稱數字支付代幣)交易的消費稅的處理方式。

核心改動是自2020年1月1日起,對符合條件的數字支付代幣(Digital Payment Tokens, DPT)的供應實行GST免稅,以避免在代幣購買和使用兩個環節發生雙重征稅。這一調整顯著降低了加密貨幣在支付與交易中的稅收摩擦,提升了新加坡作為加密資產友好型司法轄區的競爭力。但需要注意,該免稅僅限于符合DPT定義的情形,且不影響相關中介服務費、平臺費等應稅項目的正常征收。

在具體規則中,IRAS首先對DPT的定義進行了嚴格限定,并明確了不屬于免稅范圍的代幣類別(如效用型代幣、證券型代幣、封閉式虛擬貨幣等)。隨后,指南區分了不同類型代幣及其在交易、兌換、支付等業務環節的GST處理方式。例如,合規DPT的買賣、兌換和支付行為可享受免稅,但平臺運營、錢包托管、支付中介等提供的相關服務仍需按GST應稅供應計算。通過這種“按資產屬性+業務類型”的雙重判斷,新加坡在保持稅制公平性的同時,最大限度減少了加密交易的稅收阻礙。

1. 劃分數字支付代幣?

指南規定,數字支付代幣DPT是一種具有下列全部特征的數字化價值表示形式:

(a) 以單位形式表示;

(b) 設計上具有可互換性(同質化);

(c) 不以任何貨幣計價,且發行方不將其與任何貨幣掛鉤;

(d) 可以以電子方式轉移、存儲或交易;

(e) 其本身是,或意在成為,被公眾或公眾的一部分群體所接受的交換媒介,且在作為對價使用時不存在重大限制。

但數字支付代幣不包括以下情形:

(f) 法定貨幣;

(g) 如果某項供給依據《商品與服務稅法》附表一(Part I of Fourth Schedule)可被視為免稅供給,且其原因并非該供給本身為具備上述(a)至(e)特征的數字支付代幣,則該供給不屬于數字支付代幣;

(h) 任何賦予接收或指示特定個人或群體提供商品或服務的權利,并在該權利被使用后不再作為交換媒介的事項。

IRAS列舉了典型的DPT,包括比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ether)、萊特幣(Litecoin)、達世幣(Dash)、門羅幣(Monero)、瑞波幣(Ripple)及Zcash等,這些代幣均具備同質化、非錨定任何法幣、可電子轉移和作為公眾認可交換媒介等核心特征。此外,像IdealCoin這樣既能在特定智能合約框架內用作支付,又能在框架外自由使用的代幣,以及StoreX這類即使在行使了部分特定權益后仍可繼續作為支付手段流通的代幣,也符合DPT的定義。

與此相對,不屬于DPT的情形包括:穩定幣(Stablecoins),因其價值錨定于法定貨幣而不符合同類化和非錨定的要求;CryptoKitties等虛擬收藏品,由于不可完全互換而不具備同質化特性;僅限于特定環境內使用的游戲積分或虛擬貨幣;以及零售商、平臺發放的僅能兌換特定商品或服務的積分或忠誠度點數,這些代幣均無法作為面向公眾的廣泛交換媒介。

還有一些情況雖初看與DPT類似,但在特定條件下會被排除。例如,StoreY代幣最初被設計為購買分布式文件存儲服務的唯一支付手段,但在用戶行使該特定權益后,該代幣便不再具備交換媒介的功能,因此不再符合DPT定義。

更多詳細的規則、特性及案例說明,可參閱該指南第5節(尤其是5.2–5.13段及示例)。

2. 數字支付代幣一般交易規則?

當DPT被用作支付商品或服務的手段(但不包括兌換成法定貨幣或其他DPT)時,該支付行為本身不被視為供應,因此不征收GST。付款方在使用DPT支付時無需繳納GST,但若收款方已注冊GST,則應就其提供的商品或服務計算銷項稅,除非該供應屬于免稅、零稅率或不在征稅范圍內。例如,GST注冊公司A用比特幣購買軟件,A無需為轉出的比特幣繳納GST,但賣方公司B若為GST注冊人,則需為軟件供應計算GST。

其次,DPT與法定貨幣之間的兌換,以及一種DPT與另一種DPT的兌換均屬于免稅供應,不需繳納GST。但企業仍須在申報時將相關交易列為免稅供應,并報告凈實現的收益或損失。例如,公司C用比特幣兌換以太坊,雙方均無需繳納GST,只需在報表中作為免稅供應處理。

此外,若GST注冊公司通過首次代幣發行(ICO)發行DPT,并以法定貨幣換取,該發行所得同樣被視為免稅供應,應在GST報表中申報為免稅收入。例如,公司E發行DPT并以新加坡元出售給公眾,所得新幣作為免稅供應收入申報。

最后,DPT的貸款、預支或信貸安排也屬于免稅供應,相關利息收入無需繳納GST,但須在申報中作為免稅收入報告。例如,公司F出借DPT并收取利息,該利息在GST申報中作為免稅供應列示。

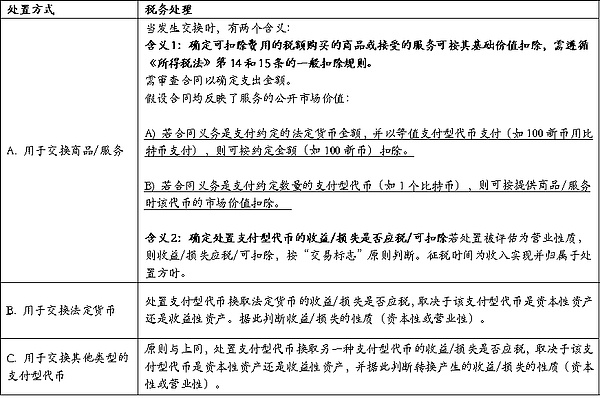

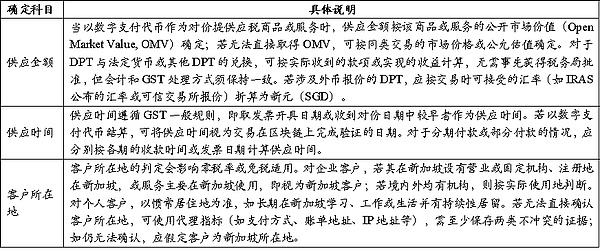

表4說明了在涉及數字支付代幣的交易中,如何確定供應金額、供應時間及客戶所在地的具體規則。?

表4:各會計科目的確定

3. 特定業務場景規則

(1)挖礦

在一般挖礦過程中,礦工為區塊鏈網絡提供算力或驗證服務,但與被服務的交易當事人并無直接關系,且發放區塊獎勵/礦工費的一方不可識別。因此,獲取挖礦產生的數字支付代幣(如區塊獎勵)本身不構成GST意義上的“供應”,無需就該取得行為計征GST。

但若礦工向可識別的相對方提供有償服務(例如按約定收取傭金、交易費、算力租賃費等),則屬于應稅的服務供應。礦工如為GST注冊人,應按標準稅率計稅并申報;僅在滿足零稅率條件時才可零稅率處理。若無法合理確定交易對方的所屬地,應按標準稅率處理。

對挖得代幣的后續處置:自2020年1月1日起,礦工將挖得的數字支付代幣出售或轉讓給屬于新加坡的客戶,屬免稅供應;若礦工將挖得的代幣用于購買商品或服務,則不被視為在“供應代幣”而無需就代幣部分計稅(商品/服務供應方仍按其規則計稅)。

(2)中介?

中介機構提供的與數字支付代幣相關的服務,即使涉及代幣交易,也仍然屬于應稅供應。如果中介機構已注冊GST,其是否需要在GST申報中報告代幣銷售額,取決于其在交易中是以“委托人”還是“代理人”的身份行事。若作為委托人出售代幣,則需將該銷售作為自身供應申報GST;若作為代理人代客戶出售代幣,則不應將該銷售額計入自身供應,而應僅就交易中收取的費用或差價計入供應并申報GST(除非該供應可適用零稅率)。在判斷自身身份時,中介機構應根據合同責任與風險承擔、付款義務、價格決定權及代幣所有權等指標進行自我評估。

(3)進項稅額抵扣與反向收費的處理規則?

企業在經營過程中,僅可就用于應稅供應的支出申請進項稅額抵扣;若該支出用于免稅供應(如用數字支付代幣兌換法定貨幣或其他代幣),則不得抵扣。若支出同時涉及應稅與免稅供應,或涉及企業整體運營,則需要按照比例分攤。對于同時進行應稅和免稅供應的企業(如部分業務涉及數字支付代幣兌換),應像其他部分免稅企業一樣,對進項稅額進行分配與歸屬,除非滿足微量免稅規則(De Minimis Rule),且符合相關條件時可將數字支付代幣供應視為附帶免稅供應。最后,作為部分免稅企業,如果從境外供應商取得服務或低價值貨物,仍可能需要承擔反向收費義務,并應參考新加坡稅務局的相關指南處理。

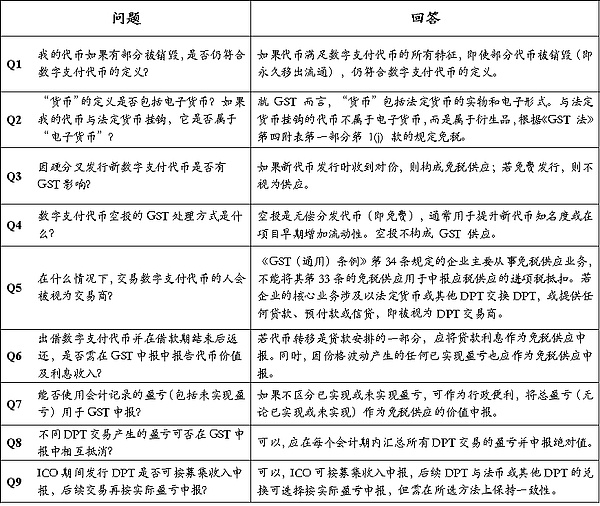

4. 常見問題?

表5:常見Q&A

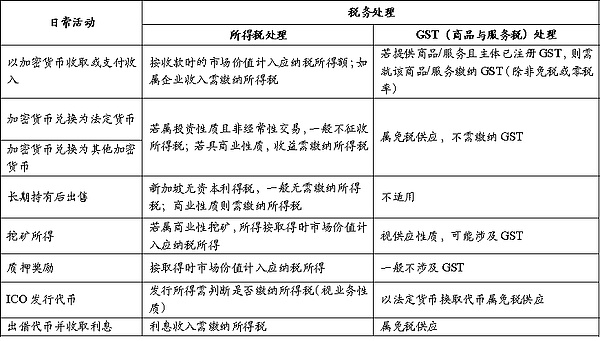

表6:日常使用活動的應稅情形劃分

在全球范圍內,多數國家普遍將加密貨幣界定為非法定貨幣,因此與之相關的主要稅種通常包括所得稅、增值稅或消費稅。前文我們已在所得稅與商品與服務稅(GST)部分,較為詳盡地概括了在新加坡,加密貨幣在日常持有與使用活動中的主要稅務處理規則。相比之下,其余稅種與加密貨幣的日常應用關聯度較低,不再補充介紹。

<strike id="ykeqq"></strike>

<fieldset id="ykeqq"></fieldset>